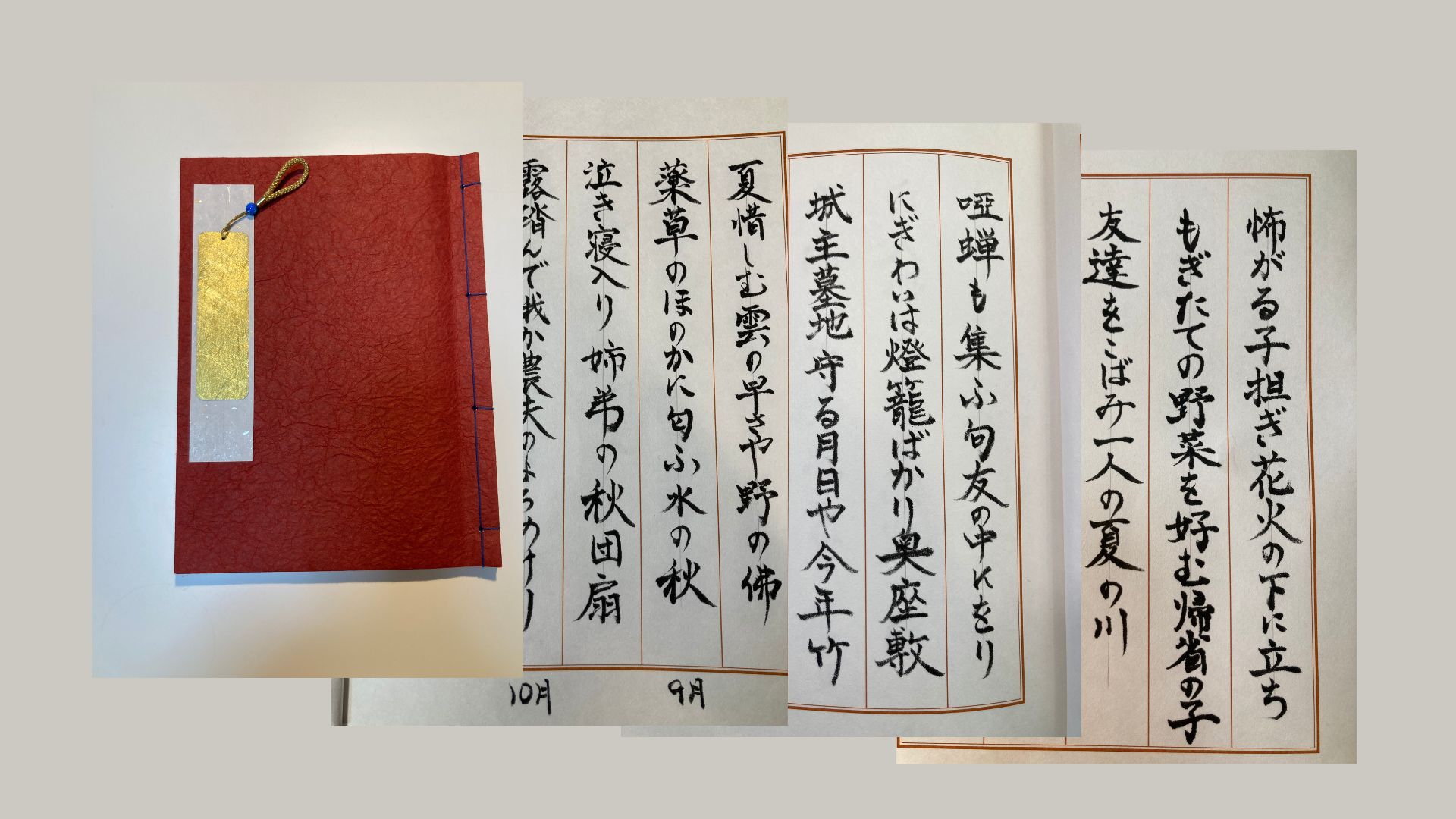

一冊目の句集が完成した。全部で180句。母とその周りにいる自分自身を含む家族の時間を遡る機会になる。またこれまで知らなかった豊かな日本語の言葉を学ぶ機会にもなる。

一冊目の句集の完成 1987年から1992年

昭和62年から平成4年まで。西暦では1987年から1992年までの5年間の母の俳句を180句えらんだ。この180句で赤色の和紙の手帖が埋まった。この手帳の中で母の53歳から58歳までの日々を追体験した。

若草色の俳句ノートの頁をめくりそこに鉛筆で書かれている句を読み、選ぶ。判らない言葉や季語を調べる。選んだ句を和紙の手帖に筆ペンで書き写す。一頁で五句。静かに心を整え、丁寧に、しかも一気に筆を運ぶ。

この時の家族の風景

語られているのは1897年から1992年までの家族の物語。

母は生まれて初めて福祉の仕事を始める。父は定年を迎える。妹の一人は嫁ぎ、もう一人の妹は高校生で青春真っ盛り。私には娘が生まれ・・・やがて息子も誕生する。時々母は旅にも出る。大阪、箱根、佐賀、そして今母の居る京都にも足をのばしている。

豊かな季節の中の家族

季節の豊かさの中に生きる母がいる。家族がいる。俳句ノートの中で春夏秋冬が巡る。

- 春にはまんさくや花蘇芳が咲き、箒の手を止めて花に見入る。

- 初夏に青蛙は光を放ち、仔牛の目に高千穂高原が広がる。

- 夏。烏瓜に火が灯り祭りが始まる。吟行に行き山城の森で落とし文を拾う。

- 秋。生け花の弟子が吾亦紅を見つけ、道には萩が溢れる。孫の瞳の中に紅葉を見つけ、コップ酒に映る秋空を見る。

- 冬は嫁に年末年始の仕度を教え、晴れた空高く鷹を見上げる。凍った花筒に花を活ける。

- 新年。福寿草が咲き、初弾き、初釜と「初」の言葉が続く。子供達が帰省し、賑やかになりそして帰ってゆく。父との日々に戻る。

新しい言葉を知る

知らない言葉にも多く出会った。啞蝉、半夏生、お降り、数へ日・・・初めて言葉の意味を知る。日本の人々の営みの中で生み出されてきた「言葉」の豊かさに触れる日々となった。

これから

さて今母は86歳。59歳からの28年をこれから少しずつ追体験していく事になる。焦らず一句ずつ丁寧にこの日々を辿ろう。。。

と、そこに叔母からの連絡。「親父の俳句ノート」も見つかりそうとの弾んだ声。

・・・思ったよりも長い道のりになりそうだ・・・

コメント